par Ariane Zambiras | Déc 13, 2013 | Innovation

Pourquoi tout le monde parle de Big Data ?

L’expression est sur toutes les lèvres et sur tous les écrans. Big Data, c’est le défi informatique de cette décennie, le domaine d’innovation qui émoustille les capitaux risqueurs, et la formule magique qui inspire nos petites décisions au quotidien. Mais c’est quoi exactement, Big Data (ou datamasse en français) ?

Quand on commande un livre ou un grille-pain sur Amazon, l’algorithme du site nous suggère d’autres articles susceptibles de nous plaire étant donnés les achats réalisés par des milliers d’internautes avant nous (c’est ce qu’on appelle targeted merchandizing). Même système pour la plateforme de distribution de contenus culturels Netflix, qui recommande la série Orange is the New Black si l’on a aimé et qu’on attend avec impatience la prochaine saison de Mad Men. Netflix va même plus loin puisque les données récoltées (les passages de films les plus regardés, les moments ennuyeux pendant lesquels les téléspectateurs utilisent la fonction « avance rapide », à quel moment de la journée les contenus sont visionnés, etc.) sont utilisées pour choisir de quels films acheter les droits auprès des studios de cinéma et pour élaborer de nouveaux programmes, comme par exemple la série House of Cards. Google TV et Apple TV pourraient d’ailleurs suivre l’exemple en créant du contenu à partir des données de visionnage récoltées sur leurs plateformes. Les prédictions sont souvent bien affutées.

Pour en savoir plus sur l’algorithme de Netflix, on pourra se rendre ici, et pour un post détaillé sur la façon dont Netflix utilise ses données, là.

Agréger une multitude de cas individuels pour dégager du général

Au degré zéro, « Big Data » fait référence au traitement automatisé de bases de données de très grande ampleur pour repérer des corrélations. L’agrégation d’une multitude de comportements individuels, comme par exemple les achats réalisés sur Amazon, permet la modélisation mathématique d’une tendance – vous avez acheté tel article, vous apprécierez sûrement tel autre.

Pas seulement du commercial

Le type de données analysées ne se réduit pas aux chiffres de vente. Google maps nous propose un trajet optimisé en fonction des conditions de circulation en temps réel, Facebook nous propose de nouveaux amis en fonction des liens déjà établis, les sites de rencontre en ligne nous proposent des partenaires romantiques en fonction de nos réponses à un questionnaire sur nos goûts et nos habitudes. Toutes ces propositions sont formulées grâce à l’analyse d’un grand nombre de données recueillies au préalable. Mêmes avancées dans le domaine de la médecine, avec la possibilité de prédire grâce à l’analyse de milliers d’électrocardiogrammes quels sont les facteurs qui font courir le risque de subir une seconde attaque cardiaque.

Ces exemples nous montrent la puissance des algorithmes et le rôle de plus en plus important que nous les invitons à jouer dans nos vies, du plus trivial au plus important.

Pas seulement du descriptif

Quelle différence alors entre Big Data et les statistiques descriptives traditionnelles ? Les statistiques descriptives nous donnent des renseignements sur l’échantillon sélectionné et visent à rendre compte aussi précisément que possible des caractéristiques de l’échantillon.

Les statistiques inductives (Big Data) analysent un échantillon donné de façon à en déduire les informations sur la population représentée par cet échantillon, pour extrapoler. Les statistiques inductives font donc appel aux probabilités (« proba » pour les intimes) pour établir des relations de causalité, prédire les comportements et monter en généralité.

Le défi technique que représente le traitement de bases de données toujours plus grandes

La gestion informatique de bases de données énormes représente un défi technique important, puisqu’il faut à présent des machines beaucoup plus puissantes pour être capable de stocker et de traiter les données à cette nouvelle échelle de grandeur.

Vous avez probablement entendu les rumeurs qui courent autour de la mystérieuse péniche qui appartiendrait à Google, flottant au milieu de la baie de San Francisco ? Selon certains, il s’agirait d’un gros centre de données refroidi par l’eau fraîche de la baie, comme le laisse suggérer un brevet déposé par Google. Les Big Data sont partout autour de nous, littéralement.

En plus du défi relié à leur stockage, les Big data apportent également un défi technique aux chercheurs. En effet les méthodes d’apprentissage automatique (les algorithmes utilisés pour résumer et prédire au mieux les comportements des individus à partir d’un ensemble de données), doivent être adaptées à ces données, ce qui, de part leur quantité et leur hétérogénéité, augmentent considérablement la durée nécessaire à leur traitement mais aussi potentiellement le taux d’erreur qui doit être contrôlé. Autrement dit, avec Big Data, il y a en même temps la possibilité d’avoir des résultats plus fiables parce que la quantité de données à partir desquelles ils ont été établis est plus grande ; mais on a aussi plus de chance de faire des erreurs car les bases de données sont sont plus grandes et demandent donc un soin particulier dans leur analyse.

Dans un prochain article, nous traiterons de l’élan entrepreneurial autour des Big Data, et de la façon dont le monde politique s’approprie ces nouveaux outils pour mieux comprendre et influencer l’opinion publique.

Nous remercions Anne BITON, chercheure en bio-informatique à l’Université de Berkeley, pour son aide dans la rédaction de cet article.

Ariane Zambiras

par John Forge | Déc 4, 2013 | Innovation

Au moment où j’écris ces lignes, il y a précisément 12.031.925 Bitcoins (BTC) en circulation. La dernière transaction s’est faite pour 829.98 dollars (sur l’échange MtGox). La capitalisation totale des bitcoins est donc de l’ordre de 10 milliards de dollars. Je peux même assister en temps réel à la naissance de chaque Bitcoin sur la page Fiatleak. On sait tout sur chaque Bitcoin créé en lisant le journal qui a enregistré toutes les transactions depuis le début. Ce journal s’appelle la Block Chain et il est disponible gratuitement sur bitcoin.org (attention, la Block Chain est maintenant de l’ordre de 10 MB !). Le même site vous donnera un choix de portefeuilles (Bitcoin Wallets) et vous donnera une adresse (publique) ainsi qu’une clé (privée bien sûr). Ne la perdez pas car sans elle, vous perdez tout votre portefeuille ! Les programmes sont publics et souvent gratuits. C’est d’ailleurs cette « transparence » qui est le moteur de sécurité du monde des Bitcoins.

Mais au même moment où nous pensons tout savoir sur cette crypto-monnaie, nous nous rendons vite compte que nous ne savons que peu, à commencer par qui a créé le système et comment il fonctionne réellement. C’est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble.

D’où viennent les Bitcoins ?

La naissance du système remonte à la publication en 1998 par Wei Dai sur la Cypherpunk Mailing list suggérant qu’une nouvelle forme de monnaie pouvait être créée en utilisant des techniques de cryptographie. Mais c’est en 2008 que la première réalisation apparait avec la publication d’un papier intitulé « Bitcoin : A Peer-to-peer Electronic Cash System » publié dans The Cryptography Mailing List par un auteur nommé Satoshi Nakamoto. Pour bien montrer qu’il était sérieux, Satoshi Nakamoto publie en 2009, en Opensource, le premier programme capable de miner des Bitcoins, créant ainsi le Réseau Bitcoin (Bitcoin Network) et le premier Block (The Genesis block) pour lequel il reçoit les premiers Bitcoins. La première transaction connue est l’achat par Laszlo Hanycek, un programmer vivant en Floride, de deux pizzas délivrées par Papa John pour 10,000 Bitcoins. Ce sont sans doute les pizzas les plus chères du monde puisque 10,000 BTC valent aujourd’hui plus de huit millions de dollars !

Le seul problème est que Satoshi Nakamoto n’existe pas. La seule chose dont on puisse être certain est qu’il s’agit d’un pseudonyme. Qui se cache derrière ce nom ? Il y a de nombreuses théories. Ted Nelson (le créateur du mot hypertext) pense qu’il s’agit du mathématician Shinichi Mochizuki (connu pour sa solution de la ABC Conjecture), d’autres pensent au trio Neal J. King, Charles Bry et Vladimir Oksman qui ont déposé des brevets sur le sujet, d’autres enfin pensent qu’il s’agirait d’une conspiration entre gouvernements asiatiques pour détrôner le dollar comme monnaie de réserve. Ce que l’on sait, c’est qu’en 2010, Satoshi Nakamoto a publié un dernier papier indiquant qu’il était temps pour lui de faire autre chose. Depuis plus rien.

La mécanique (très publique) du réseau Bitcoins

La volonté du créateur du système est claire : créer un système aussi solide que celui de l’étalon or. L’or est rare (quantité limitée), se conserve indéfiniment et peut être coupé en fractions très petites. Dans le réseau Bitcoins il n’y a que deux constantes :

Le nombre maximal de Bitcoins qui peuvent être créés par le système est de 21 millions (en fait 20.999.999,9769). Nous avons donc déjà produit plus de la moitié des Bitcoins possibles.

La plus petite fraction échangeable correspond à un centième de million de Bitcoin. Elle est appelée un Satoshi.

Comment sont donc créés les Bitcoins et qui en décide ?

La question est importante car elle est la base de la stabilité du système. La réponse est simple : personne… et tout le monde !

Les Bitcoins ne sont pas créés comme des dollars, des Yens ou des Euros, qui sont imprimés par une Banque Centrale, en fonction de décision des gouvernements responsables (ou irresponsables ?). Ils sont créés, comme l’or par des Mineurs (Miners). Regardons de plus près comment cela fonctionne.

Une transaction est créée à chaque fois qu’un vendeur rencontre un acheteur (sur l’Internet) et que les deux parties se mettent d’accord sur le prix. Cet accord se fait par des échanges habilités tels que Mt. Gox (basé au Japon) ou Bitstamp (en Euros), ou encore OTC Exchange (qui permet d’utiliser Paypal). Une liste très complète est disponible. [ https://en.bitcoin.it/wiki/Trade]

Cette transaction est ensuite enregistrée, et c’est à ce niveau que la création de Bitcoins va se faire. Le réseau Bitcoin est un réseau peer-to-peer (comme Skype ou Napster). Les transactions se font entre deux ordinateurs qui ont le même progiciel client (trouvé sur bitcoin.org). Chaque utilisateur a un compte crypté qui va enregistrer ses transactions dans un portefeuille (wallet.dat). Toutes les transactions sont immédiatement et automatiquement publiées sur le réseau Bitcoin. Elles sont lues par les programmes clients d’une catégorie d’utilisateurs spécialisés: les Mineurs.

Les Mineurs parcourent en permanence le réseau et lisent toutes les transactions qui n’ont pas été certifiées dans une période de temps. Pour certifier un Block de transactions, les Mineurs doivent analyser les transactions et calculer un hashcode facilement vérifiable. Les ordinateurs savent faire de tels hashcodes très rapidement. De façon à laisser assez de temps au réseau pour vérifier la légitimité du calcul (et éviter des ventes en double), le système impose une règle simple : il faut que le hashcode commence par un certain nombre de zéros (de l’ordre de quarante zéros). Pour arriver à ce résultat, le Mineur ajoute à la chaine d’information de chaque transaction un nombre arbitraire (le Nonce) et il répète l’opération jusqu’à ce que le nombre commence par le format imposé (The challenge – Le défit). Il n’est pas possible de calculer le Nonce pour obtenir le format espéré. La seule façon et de calculer un hashcode, s’il ne correspond pas au format, changer le Nonce, recalculer, etc. Il faut quelques centaines de millions d’essais pour obtenir une solution, ce qui demande 10 à 20 minutes par Block.

Dès que la combinaison recherchée est trouvée, le Node/Mineur annonce à tous les autres points du réseau qu’il a résolu le problème et publie sa Preuve (Proof of Work). Le Block est alors intégré à la Block Chain qui la liste contenant l’image de toutes les transactions (remontant jusqu’au Bitcoin original).

Pour inciter les Mineurs à faire ce travail de vérification essentiel pour le bon fonctionnement du réseau, ils reçoivent du système un certain nombre de Bitcoins (The Reward). Ce nombre était de 50 BTC à l’origine, depuis May 2013 ce nombre est passé à 25 BTC. En plus du Reward, les mineurs reçoivent aussi les coûts de transaction que chaque vendeur décide de donner pour que sa transaction soit correctement certifiée.

Le système contient des algorithmes pour conserver un certain niveau de difficulté. Tous les 2016 blocks la difficulté de la preuve (en gros le nombre de zéros) est revue en hausse (si le temps passé par l’ensemble des mineurs est trop important, ou en baisse (s’ils ont pu le faire trop vite). La valeur du Reward est aussi automatiquement ajustée : elle est divisée par 2 tous les 210,000 blocks confirmés. Il a été calculé que lorsque le nombre de 21 millions de Bitcoins sera atteint (vers 2140), il sera possible de ne plus payer de Reward, le nombre de transactions sera suffisant pour payer le travail (et l’équipement) des mineurs.

Le système est ainsi merveilleusement stable, précis, publique, et (surtout) totalement décentralisé. Comme l’Internet lui-même, il n’y a pas de centre ou de priorité pré établie, et toute l’information est facilement vérifiable par tous les participants.

Alors, avec une telle mécanique, que peut-on faire ? Bâtir des fortunes, en perdre aussi, tout dépend des participants. Nous verrons dans le prochain article, qu’ils sont hauts en couleurs !

par John Forge | Nov 8, 2013 | Innovation

Le site choisi par Facebook est un énorme building de 78.000 m2 au milieu du Park Technologique Aurorum, dans la cité de Luela (Suède).

Luela est une petite ville de 75.000 personnes qui a vu naître John W. Nordstrom (oui, les magasins), Maud Adams (The man with the Golden Gun, Rollerblade, Octopussy, A View to a Kill), Lars Petrus (champion de Rubik’s cube) et divers orchestres de rock-punk-grunge qui n’ont rien à envier à ceux de Seattle.

Lulea est à environ 100 km au sud du cercle polaire arctique. Il y fait froid : la température moyenne est de 2 degrés Celsius (330F) et elle atteint son plus bas en hiver, durant une nuit polaire de six mois, en descendant à -41 degrés Celsius (-41.8oF). C’est précisément ce froid qui fait l’intérêt de Lulea. Plus besoin d’air conditionné, il suffit d’ouvrir les fenêtres !

Deuxième raison : de l’électricité propre à gogo. Le barrage sur la Lulea peut produire deux fois plus d’électricité que le Hoover Dam. C’est important parce que les spécialistes estiment que le site consommera autant que 16.000 maisons individuelles, ou 50.000 personnes.

Troisième raison : une grille électrique stable et le meilleur réseau de fibres optiques en Europe. Facebook, qui a maintenant plus d’utilisateurs en dehors des USA , a passé un contrat pour 8.000 kilomètres de fibres optiques pour un raccordement sans faille.

Enfin il y a une université (Lulea University of Technology) qui regroupe 19.000 étudiants et un support actif de grandes sociétés industrielles telles que Volvo, Erickson, SKF. De plus l’Université a de nombreux programmes doctoraux et des départements de pointe : technologies minières, nanotechnologie et matériaux nouveaux, et bien sûr « média sociaux » !

Il s’agit bien d’un choix stratégique majeur et global. C’est le site le plus performant du monde et il abrite une technologie très avancée.

Facebook reçoit de ses 1.150 milliard d’utilisateurs plus de 250 milliards de photos par jour, traite 475 milliards d’ « objets » et envoie 10 milliards de messages représentant 250 petabytes (250.000 terabytes). La quantité totale de données stockées serait de l’ordre de quelques zettabytes (10 puissance 21). Encore plus impressionnant le bâtiment permettrait de stocker quelques Yottabytes (24 zéros), ce qui approche la taille présente du fameux site « secret » de la NSA dans l’Utah !

Enfin, pour terminer ce tour d’horizon, sachons que pour gérer cette énorme masse de données et garder un temps de réponse acceptables (affichage instantané pour les milliards d’utilisateurs sur leurs Smartphones) Facebook a développé des technologies très en pointe, dont elle n’a pas hésité (pour certaines) à publier les plans. L’architecture « Open Compute » inclue des technologies telles que Silicon Photonics (Intel), Groupe Hub (Facebook) pour offrir une nouvelle architecture minimale d’unité centrale, Dragon Stone (Facebook) pour un serveur de bases de données à faible consommation, et Winterfell (Facebook) permettant de mettre plus de serveurs sur un même rack.

Des projets d’une incroyable complexité, regroupant des équipes de surdoués à travers le monde, des équipements de taille gigantesque qui doivent fonctionner en permanence et sans la moindre erreur : bienvenue dans le monde du Yottabyte ! Qui, de l’Europe, des USA, ou de la Chine, dominera les flux d’information, décidera sans doute de la forme de société dans laquelle nous vivrons le 21ème siècle !

par John Forge | Nov 6, 2013 | Innovation

Nous avons vu précédemment comment une nouvelle économie était en train de naître en Californie, associant des personnes privées, de larges bases de données, des techniques de traitement de données en temps réel, des réseaux sociaux et des liaisons mobiles. Les résultats sont étonnants, après seulement quelques années (ou même mois) d’existence. L’économie digitale partagée est maintenant une réalité. Mais si la bataille technologique est largement gagnée, il reste encore un obstacle de taille : la bataille juridique ne fait que commencer.

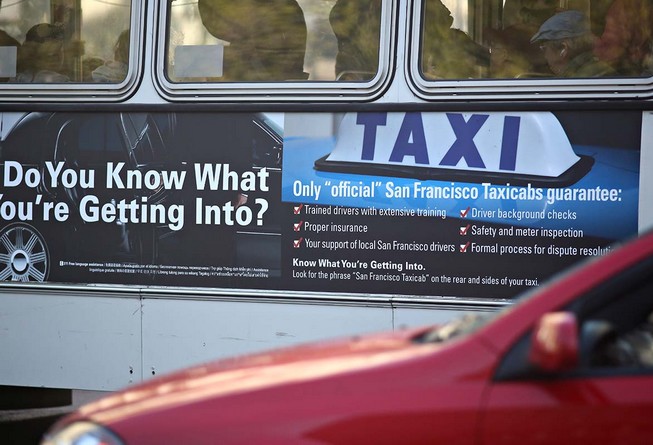

Nos lecteurs connaissent les noms des nouvelles sociétés de transport collectif (comme Lyft, Uber, Sidecar, Zimride) ou les sociétés de services collectifs (comme Instacart ou Postmates), ou encore les « hôtels à la maison » comme AirBnb. Il n’a pas fallu très longtemps pour que la réaction des « disrupted » se manifeste.

En ce qui concerne les sociétés de transport collectifs, cela a commencé par une pression des chauffeurs de taxis contre les « collectifs », en particulier les chauffeurs de Lyft (facilement reconnaissables à leur grosse moustache rose qui orne leurs voitures). Sous la pression des taxis, le 9 juin dernier, l’administrateur du Los Angeles Department of Transportation a envoyé aux sociétés de trajet partagé (« ride sharing ») une lettre les sommant d’arrêter leurs activités (« cease and desist ») sous peine d’amende, mise à la fourrière de leur voiture pour 30 jours et même peines de prison pour les conducteurs. La semaine suivante, une manifestation de plus de 200 taxis appuyait la demande en manifestant devant l’hôtel de ville de Los Angeles. Pendant quelques semaines, le mouvement s’est même étendu à New York et Austin.

Bien entendu, les sociétés émergentes ne sont pas resté inoccupées : travaillant directement de San Francisco avec la Public Utility Commission (PUC) qui gère les sociétés de taxis, UberX et Lyft ont obtenu un jugement très favorable pour les sociétés de transport partagé. Il y a des conditions : 1) la société doit avoir une assurance d’au moins un million de dollar pour chaque accident, 2) les chauffeurs doivent avoir une assurance personnelle, 3) les conducteurs doivent suivre un programme et obtenir un permis de conduire spécial, et 4) les conducteurs seront soumis à une vérification de leur dossier criminel.

Fin de l’aventure ? Certainement pas : dans les dernières semaines, les sociétés de taxis et de limousines ont annoncé la création d’un fond pour engager de nouvelles batailles légales. Simultanément, différentes villes demandent que les particuliers louant des chambres dans leur appartement ou leur maison paient les taxes hôtelières. Les villes de San Francisco, New York et Austin demandent que des lois interdisent les locations de moins de 30 jours. L’avocat général de la ville de New York, Eric Schneiderman, va plus loin : il a envoyé une injonction à Airbnb demandant la liste de ses participants pour vérifier que chaque loueur a bien déclaré les sommes perçues via ces locations.

L’innovation est à la mode. Les technologies qui bouleversent notre mode de vie attirent les meilleurs cerveaux et les fonds d’investisseurs, mais seuls survivront les sociétés qui auront aussi les millions de dollars nécessaires pour assurer leur défense.

par Anne-Perrine Avrin et Nicolas Zweibaum | Nov 4, 2013 | Innovation

À quelques mois d’un projet de loi sur la transition énergétique, et dans la perspective de la Conférence Climat des Nations Unies à Paris en 2015, la France cherche à définir ses objectifs et sa trajectoire en matière d’énergie et de sauvegarde de l’environnement. En quête d’inspiration, elle se tourne naturellement vers la Silicon Valley. La preuve par l’exemple…

Depuis décembre 2012, Nicolas Hulot est envoyé spécial du Président de la République pour la protection de la planète, avec pour mission de sensibiliser, informer et mobiliser la communauté internationale sur la crise écologique mondiale et les moyens pour y faire face, notamment là où ces enjeux ne sont pas suffisamment pris en compte. À ce titre, il a été récemment amené à visiter les grands centres de décision et d’innovation américains en lien avec l’énergie. Après un passage par la Maison Blanche, où il s’est entretenu avec des membres de l’administration Obama, et une visite de centres de recherche du Colorado sur les énergies renouvelables, il a atterri le 15 octobre à San Francisco. S’en est suivi un marathon entre startups et laboratoires de recherche, en passant par Stanford et Google, où il a eu l’occasion d’en apprendre davantage sur l’innovation énergétique à l’œuvre dans la Bay Area. À peine le temps de souffler, et pourtant, le 15 octobre, il était parmi nous, Français de la région, rassemblés le temps d’un soir à la Résidence de France autour du thème “La Silicon Valley peut-elle sauver l’environnement ?”.

Sa présence ici n’était pas un hasard. Depuis plusieurs dizaines d’années déjà, la Californie est un véritable laboratoire à ciel ouvert, développant et implémentant des technologies et politiques publiques novatrices, en atteste la multitude de jeunes entreprises qui fleurissent dans la région. Ainsi, à Nicolas Hulot qui se préoccupait des limites de notre planète, a été présenté le concept de voyages à portée écologique, projet de startup de l’une des invités. D’autres activités originales, allant du fromage sans lait au stockage d’électricité, ont éveillé l’intérêt de l’ancien animateur, qui n’a pas boudé son plaisir de terminer la soirée par un tour de Pacific Heights dans la Tesla de l’un des participants – Tesla est une marque de voitures 100% électriques fabriquées dans la baie de San Francisco.

Ça n’est pas la première fois que la France se penche sur ce côté du monde à la recherche d’ídées innovantes. Nous-mêmes, doctorants français de l’Université de Berkeley, avions organisé le 19 juin dernier un débat sur la transition énergétique en France – le seul proposé aux Français établis à l’étranger. Pour nous qui sommes fortement impliqués dans le domaine de l’innovation énergétique à travers nos études et nos travaux de recherche, c’était l’occasion d’apporter au débat national qui se déroulait en France l’expérience personnelle et professionnelle de nos concitoyens établis en Californie.

À l’issue de discussions avec un panel d’experts du domaine de l’énergie parmi lesquels des chercheurs, des représentants de startups ainsi que d’EDF et AREVA Solar résidant aux États-Unis, une synthèse assortie de propositions a été élaborée avec les invités afin d’être transmise au gouvernement.

Comme souvent, la question du nucléaire n’a pas fait pas consensus. Le thème des énergies renouvelables n’a pas non plus fait l’unanimité, en dépit de l’alternative au nucléaire que celles-ci représentent, certains des participants soulignant le risque d’un retour à l’emploi de centrales thermiques émettrices de gaz à effet de serre pour compenser l’intermittence de ces sources énergétiques.

Si l’équation technologique, écologique et économique s’avère difficile à résoudre, le débat a néanmoins permis de dégager une convergence d’opinions sur le rôle de régulation de l’État pour inciter à une plus grande sobriété, notamment dans le domaine des transports et de l’efficacité énergétique; l’importance de ne pas sacrifier l’avance technologique de la France dans le domaine du retraitement des combustibles nucléaires; la nécessité d’adopter des régulations plus strictes au plan national et européen pour limiter les émissions polluantes de sources fossiles, ou encore celle d’investir dans les technologies de stockage de l’électricité pour développer les énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Au-delà de ces considérations, il est indéniable que la France a beaucoup à apprendre de l’expérience californienne en matière de stratégies de développement.

À cet égard, les participants ont su pleinement faire part de leur expérience positive dans l’écosystème de la Silicon Valley : encouragement de la recherche et dédramatisation de l’échec, pôles d’innovation rassemblant des entités de différentes natures évoluant dans le même domaine, concentration des opportunités structurelles et financières sur un nombre restreint de projets énergétiques prometteurs, communication à grande échelle des success stories de startups et entrepreneurs, mais aussi aménagement des études supérieures encourageant la flexibilité des parcours scolaires et les échanges d’étudiants, de professeurs et de professionnels de l’énergie avec l’étranger.

Ces initiatives sont la preuve du lien étroit qui unit les Français et la Silicon Valley. Si la présence de Nicolas Hulot à San Francisco a démontré que la France ne peut se permettre de négliger la Californie dans sa quête d’une voie à suivre, le débat du mois de juin, en retour, rappelle l’attachement de notre communauté à ses racines. Une approche finalement naturelle pour un enjeu qui dépasse les frontières.

par John Forge | Oct 2, 2013 | Innovation

Nous avons vu comment à San Francisco, de jeunes sociétés réinventent nos façons de vivre en « déconstruisant » la notion de repas en créant une expérience de groupe dans laquelle le client crée son repas en choisissant pour chaque plat un camion différent, et même en partageant avec d’autres convives (familiers ou pas) autour de lui. Nous avons vu des expériences similaires dans le domaine des transports, du club louant des voitures à la minute, des personnes privées invitant des voyageurs à partager leurs trajets, ou même des personnes privées louant leurs propres voitures. On pourrait aussi parler de sociétés telles que Instacart (louez des acheteurs pour faires vos courses) ou Postmates qui organise la livraison de petits objets en ville en moins d’une heure).

En quoi ces dernières sociétés sont-elles comparables aux précédentes ? Elles n’ont ni entrepôt, ni employé. Comme Lyft, elles ne sont que des échanges mettant en relation (grâce à des programmes très sophistiqués) des gens qui veulent quelque chose avec d’autres qui ont le temps et le savoir nécessaire pour le faire.

La transformation des habitudes que ces applications représentent est visible et évidente. Ce que nous allons voir maintenant est que la partie cachée est toute aussi « déconstruite ».

La méthode ancienne pour lancer un camion-sandwich est pour un individu de tout faire : acheter un camion, l’équiper, passer un permis poids lourd, recruter un chef (ou un apprenti), développer des menus complets, négocier des emplacements, imprimer des listes de prix, des horaires, etc.

Un « food truck » est aujourd’hui une opération bien plus compliquée, mais la grande différence est que le propriétaire ne pense même pas à tout faire : Il/elle trouvera des sociétés qui offrent des camions tout équipés, avec parfois l’entretient et les réparations. D’autres sociétés vont s’occuper de négocier des emplacements auprès des autorités locales et les revendre aux camions sous forme d’abonnements. D’autres vont s’occuper du recrutement et de la gestion des employés. D’autres sociétés encore vont se concentrer sur la publicité, envoyer des courriels pour informer les sociétés et leurs employés, développer des sites Internet, des pages Facebook, et s’assurer que chaque camion client sera précédé par une série de courriels, des annonces sur sa page Facebook, ou des gazouillages (Tweets) annonçant le camion, le plat spécial ou les promotions directement aux « suiveurs ».

Comme il y a beaucoup de camions, qui ne fournissent qu’un service très spécialisé (offrir de la nourriture aux clients), il y a assez d’opportunités pour une société de marketing pour espérer un nombre suffisant de clients.

En regardant « sous le capot », c’est-à-dire la partie purement informatique, on trouve là encore cette même spécialisation et collaboration : Par exemple il y a des sociétés développant des applications mobiles standardisées, des sociétés qui offrent des outils pour porter ces applications sur pratiquement tout type de téléphone et de système (ce qui est important lorsque l’on sait qu’une simple géolocalisation sur une carte peut avoir plus de 200 variantes, compte-tenu du système opérateur du téléphone, du système de lecture du code GPS, de l’écran (taille et densité), de la base de données, des interfaces possibles, etc. Le tout devant bien sûr être constamment adapté aux nouvelles versions de chacun de ces sous-systèmes). Là encore on voit les développeurs concevoir dès le départ leurs applications pour être « ouvertes » et intégrables à d’autres applications (on parle d’API –Application Programming Interfaces).

Cette approche de spécialisation-collaboration-intégration est typique du processus d’innovation que l’on trouve dans la Silicon Valley, et elle permet d’aller beaucoup plus loin !

Nous avons déjà vu que des loueurs de voiture tels que Citycarshare acceptent que – et même encouragent – leurs clients à rentabiliser leur location en offrant des services de trajet partagés utilisant la voiture qu’ils viennent de louer (cela se fait avec Lyft). Il est très probable que des sociétés comme Instacart vont proposer à des camions ou des groupes de camions d’aller chercher, pour des personnes qui ne peuvent se dé placer, leur repas quotidien : les clients d’Instacart peuvent voir sur leurs mobile quels camions seront à un endroit donné et se composer un menu qui sera servi chaud ! Les camions eux-mêmes pourraient envisager de se faire « ravitailler en route » pour des produits frais (en passant commande via un mobile et en sélectionnant le livreur le plus proche) en utilisant la même société Instacart !

Toutes sociétés sont en train de grandir (à une vitesse étourdissante pour nos habitudes européennes) et les plus solides suivront la vague qui a déjà dépassé les murs de San Francisco et mêmes les frontières de la Californie. Il faut voir dans un court futur que des milliers de camions pourront opérer, entrainant des centaines de sociétés de service de tous genres et créant des centaines d’ « apps » spécialisées se liant avec d’autres applications.

Mais nous sommes en Californie, et il y a bien sûr une partie cachée dans cette belle mécanique : il va falloir aussi se battre pour exister… c’est ce que nous verrons dans notre prochain article.

Keep in touch !